내리막의 절정이었다. 좌우로 흔들어대며 내려가는 길은 목 뒷덜미를 흥분으로 가득차게 했다. 다른 하나의 산을 또 하나 넘은 후에 호수가 도시 ‘이오안니나’가 나왔고, 그곳에서 하루를 보내고 난 다음날 그리스 마지막 도시 ‘이구메니차’에 도착했다.

유난히 모기가 들끓고 더위가 심하던 그 도시에서 이탈리아로 넘어가는 배를 탈 수 있었다. 여행사에서 가장 싼 표를 학생할인까지 하여 40유로(52000원 정도)에 샀다. 부산에서 일본으로 향하는 배가 학생할인을 받는다 하더라도 그보다 비싼 것을 감안하면 ‘미친가격’이었다. 배의 규모도 컸고, 항해시간은 더 길었다. 2인실이나 4인실 등은 그것의 몇배에 달했으므로 기분은 좋았지만 여간 찜찜한 것이 아니었다.

그 표는 D 등급이라 표시되어있었다. 그러니까 Deck, 갑판이라는 얘기였다. 제주도나 일본갈 때, 일본 내에서도 배를 탄 경험이 있어 그 등급은 큰 방 안에 사람들이 잠도자고 책도보는 그런 장소라고 상상했다. ‘배의 설명이 담긴 팜플릿을 보면서 ’내가 이런배에 탄단 말이야??‘하며 혼자만의 낭만에 빠졌다.

속이 훤히 다 비치는 지중해 바다에 몸을 담구고, 혼자 히히덕거리며 낮을 보냈다. 해변의 그리스 꼬마아이들이 ‘칭챙총’(중국인을 조롱하는 말)이라고 놀리는 통에 많이 놀진 못하고 야영장을 빠져나왔다. 마지막이라고 식당에서 밥도 사먹고 자전거 사진도 찍으며 여유롭게 보냈다.

10시 30분에 떠나는 배를 타기위해 항구로 느지막이 향했다. 사람보다는 수많은 캠핑카와 큰 트럭들이 주를 이루었다.

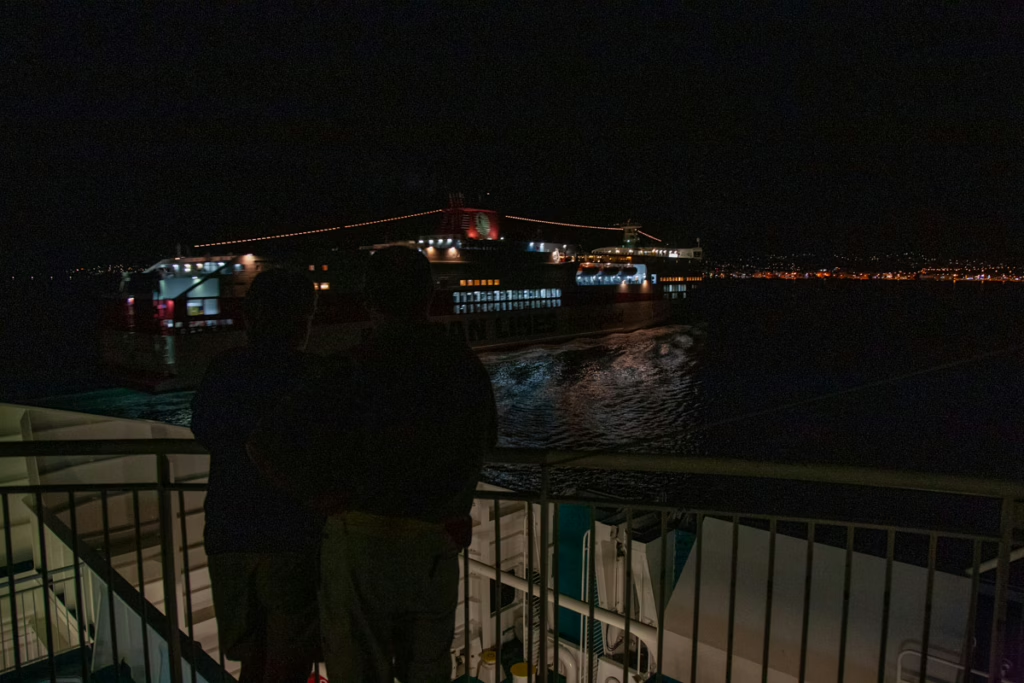

나의 이탈리아 목적지 ‘앙코나’로 향하는 배는 ‘파트라’에서 출발하여 이곳에서 기착한 후에 밤새 달려 다음날 오후에 그곳에 닿게 되어있었다. 유럽의 많은 사람들이 ‘이탈리아가 유럽에서 제일 이쁜 것 같다’고 얘길 했었기에 기대가 컸다. 멀리서 다가오는 큰 배를 보고 사진도 찍고 무표정한 주변 사람들에게 혼자 미소도 짓고 그랬다.

배는 11시가 다되어 도착했다. 뒷 뚜껑이 열리면서 차량과 사람들을 태웠다. 승무원에게 자전거를 어디다 두어야 되냐고 물었을 때 눈짓으로 대충 대라는 것이 약간 의심스러웠다. 촘촘히 세워져 있는 트럭사이를 겨우 비집고 들어가 자전거를 벽면에 묶어놓고는 갑판방면으로 향했다.

복도에 있던 승무원에게 표를 보여주며 ‘Deck’는 어디로 가야하는지 물었다. 커다란 철문을 가리키며 턱을 들어올렸다. 문을 열고 들어가는 순간, 그곳은 ‘Deck’ 였다. 플라스틱으로 된 흰색 의자와 탁자들이 흩어져 놓여 있었다. 뒷면이 휑하니 뚫어져 있어 바닷바람이 쌩쌩 몰아치고 있었다. 좌우 벽면이 막혀져 있다는 것만으로도 감사해야할 판이었다. 그곳에 업드려 자는사람, 심지어는 구석에 매트리스와 침낭을 이용하여 잠을자고 있는 사람도 있었다. 현실을 직시하고 자전거에 매트리스와 침낭을 가지러 갔다. 하지만 이미 차들로 빽빽하게 차 있어 승무원에 의해 통제당하고 말았다.

다행히 그 윗층에는 여러 가지 맥주와 간식을 파는 ‘바’가 있었다. 침침한 마음을 가다듬고 맥주를 한잔 사들고 의자에 앉았다. 배는 암흑의 바다를 파헤치며 대양으로 나아가고 있었지만 더 어두운 나의 마음을 움직이지 못했다. 절망적이었다. 안주도 없이 마신 맥주, 그곳에서의 뻘쭘함을 피하려 했던 것인데 잔이 비자마자 승무원은 내 마음을 아는지 모르는지 금새 치워버렸다.

배만 태운 것이다. 40유로짜리의 손님에게는 어떠한 공간도 마련되지 않았던 것이다. 갑판이야 갑판이지 그곳에서 뭘 하란 말인가! 여럿 모여 즐겁게 이야기하고 떠드는 모습을 보자니 초라해지다 못해 심술까지 났다. 친구라도 있으면 이야기라도 하며 밤을 새울텐데 완전한 혼자였다. 비슷한 처지의 배낭여행자라도 있으면 말이라도 걸어볼텐데 배 안은 말끔했다. 바다를 한참이나 바라보았다. 배와 물이 마찰되며 나는 ‘척~ 척~’ 소리와 ‘웅~’하는 엔진의 육중한 소리 이외에는 아무것도 들리지 않았다.

뜻모를 위화감을 느껴 특급호텔 같은 분위기의 내부에 발을 들여놓지 못했는데 소화가 끝난 맥주를 뱉어내고자 화장실을 갔다. 계속 배고픈 여행을 해서 그랬던 것인지 내부시설과 나는 부조화 그 자체였다. 바닥의 깨끗한 카펫하며, 고가의 와인이 전시되어 있는 ‘바’하며, 바다가 훤히 내려다보이는 고급 식당 등. 그 중에 눈에 띈 것이 복도에 늘어서 있는 안락의자였다. 그것들은 어느 바나 식당에 속한 것 같지 않았다. 시험해 보기 위해 그곳에서 앉아있었다. 무안하니 ‘나 거지 아니오.’ 하는 표현으로 노트북 컴퓨터도 켰다. 한시간 정도를 그렇게 앉아있어도 누구도 말을 하지 않았기에 목을 뒤로 제치고 잠이 들어버렸다.

<달려라 자전거>는 2006년 6월부터 2007년 9월까지 432일동안 유라시아를 여행한 이야기입니다. 지금 올리는 글은 그 때 당시에 쓴 글을 거의 그대로 옮긴 것으로 지금의 저와는 조금 다를 수 있습니다. 심지어 맞춤법도 안고쳤습니다. 책이 절판되어 글과 함께 사진을 더 붙여서 올리고 있습니다.