가쵸라를 넘은 후에 도착한 도시 펠바. 하룻밤을 보낸 후에 아침을 뚝빠로 떼웠다. 뚝빠는 티베트식 국수다. 높은 곳을 통과해서 그런지 가벼운 마음으로 출발했다. 10여키로 정도 달렸을 때 어깨가 가벼운 것을 알아차렸다. 카메라 가방을 숙소에 두고온 것이었다. 육두문자를 내뱉으며 다시돌아갔다.

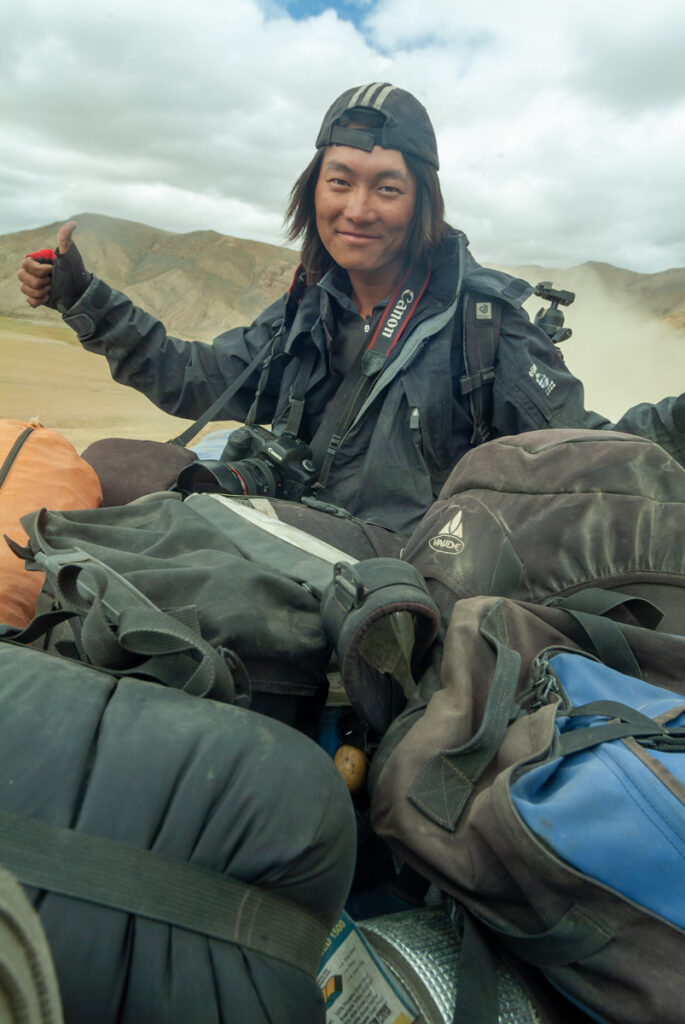

다행이게도 객실을 손도대지 않은 상태여서 내 가방을 그대로 들고나올 수 있었다. 그 때 길가에 쓰러져 있는 자전거 여행자의 자전거를 본 것이다. 그것도 두 대씩이나 있었다. 천천히 지나가며 유심히 쳐다봤는데 때마침 식당안에 있던 자전거 주인이 뛰어나왔다. 반갑게 인사했고, 그들은 중국인 자전거 여행자임을 알게되었다. 한명은 프리랜서로 활동하는 사진작가였고, 한명은 회사를 다니다가 때려치고 여행에 나선 사람이었다. 사진작가의 이름은 ‘류’이고 나머지 한명은 ‘상’이었다.

류는 여행경험이 많아서 나와 영어와 소통할 수 있었고, 류는 뜻밖에도 일본에서 대학원까지 졸업한 ‘엘리트’라 일본어로 소통할 수 있었다. 다른 사람이 또 동행이 된다면 다소 꺼려졌겠지만 그들과는 어떻게든 소통할 수 있는 관계라 함께가기로 했다. 류가 사진을 찍기 때문에 내가 배울게 많았고 목적지역시 네팔로 같았다.

주행할 때 멋진 경치가 나오면 서로 세우기가 바빴다. 류는 풍경을 찍기도 하고 인물을 찍기도 했다. 특히나 나나 상을 모델로 ‘자전거 여행’사진을 많이 찍었다. 그랬기에 나도 그가 원하는대로 찍어주기도 했다. 자전거를 타고 있는 모습의 사진이 하나도 없었기 때문에 너무나 고마웠다.

너무나 깨끗하고 깔끔했던 길은 끝이나고 포장공사가 진행중인 비포장 도로가 많이 나왔다. 무거운 짐을 단 자전거의 바퀴는 자꾸만 자갈속으로 숨으려 해 체력소모가 이만저만이 아니었다. 또, 그들은 점심을 너무나 간단히 떼우며 주행하여, 항상 밥을 해먹던 나에겐 큰 고욕이 아닐 수 없었다.

폐의 한계를 느끼게 하던 티베트의 힘든 주행도 거의 끝이나고 마지막 5000미터가 넘는 고개 둘을 남겨둔 ‘먼뿌’라는 마을에 도착했다. 그 고개만 넘으면 백 수십키로에 달하는 내리막길이었다. 하지만 역시나 두 개나 되는 5000미터 고개가 문제였다. 저녁을 먹고 ‘류’가 먼저 얘기를 꺼냈다.

“내일 히치해서 고개를 넘어가는게 어때?”

(중국어로 했는지, 영어로 했는지, 일본어로 했는지 기억이 안남)

“우린 자전거 선수가 아니니까 그것도 괜찮은 것 같아. 그래도 그게 가능할까?”

“큰 트럭을 잡으면 될거야. 이곳 앞으로 많이 지나다니니까 괜찮아”

괜찮다는 반응을 보였지만, 불가능해 보였다. 만약에 히치가 안되더라도 그냥 가면 될 것이기에 크게 신경쓰지 않았다.

숙소에서 아침을 먹고 길을 나섰다. 역시나 예상한대로 바퀴가 푹푹 들어가는 자갈과 흙으로 된 비포장 길이었고 얼마가지 않아 ‘류’가 멈추어 섰다. 그리곤 마냥 기다렸는데, 지나가는 차량이라고는 국경으로 가는 외국인을 태운 사륜구동 차량과 짐을 한가득 실은 트럭뿐이었다.

멀리 양을 치던 소년, 소녀들이 얼른 달려와 손을 내밀고 무엇인가를 달라고 하는 것도 지쳐갈 때쯤 손을 마구 흔들어 보았지만 멈추어서진 않았다. 1시간 이상을 기다려도 희망이 보이지 않자 ‘상’으로부터 ‘자전거 타고 가다가 지나가는 차량이 있으면 잡자’라는 의견이 나왔고 더이상 지체할 수도 없었다.

나도 그 땐 차를 히치하는 것을 포기하고 자전거로 가기로 맘먹고 있었다. 하지만 오르막을 얼마 오르지도 않았는데 ‘류’가 다시 멈추어 서고는 못가겠다는 표정으로 퍼져버렸다. ‘류’의 나이가 35살, 그래도 그 나이면 한참 힘쓸 때임에도 26살인 나보다는 힘이 드는가보다.

30살인 ‘상’도 그냥 자전거로 가고 싶은 마음이 보였지만 동행이라 어쩔 수 없던 것 같다. 그리고 조금전에 너무나 지체하는 바람에 자전거로 가기엔 조금 늦어버렸다.

자포한 상태로 맹하니 있었는데 지나가는 트럭운전수가 그런 표정을 보았는지 멈추어섰다. 그리고 ‘류’와 ‘상’이 협동으로 말을 걸며 탑승을 시도했고 결국엔 “”성공””했다. 목적지는 두개의 고개중에 첫번째 고개 위까지. 자전거에 실린 짐들과 자전거를 트럭의 짐 위로 얹어싣고는 우리도 트럭의 짐 위에 올라탔다.

지면으로부터 3m정도 올라간 그곳에서 주변을 내려다보자니 덜컥 겁이났다. 짐들이 떨어지는 것을 염려한다는 핑계로 무거운 짐들을 꼭 붙들고 트럭에 바짝 몸을 붙였는데 ‘류’와 ‘상’은 내가 겁이나서 그런줄은 몰랐을 것이다. 짐을 꼭 붙들고 있는 나를 보고 상이 얘기했다.

“괜찮아. 안떨어져”

“응, 알고 있어. 노트북 때문에. 중요한게 많이 들어있거든.”

“묶여져 있는데?”

불행중 다행으로 그 날은 구름이 많이 끼어서 고지에서 볼 수 있는 고산 ‘사샤팡마’니 ‘초모랑마’니 하는 것들은 보이지 않았다. 그런 산들이 보였다면 천천히 달려가며 풍경에 푹 빠지지 못해 미쳐버렸을 것이다. 주변은 거의 완전한 황무지였고, 가끔씩 쥐가 자신의 굴로 숨어들어가는 것과 조그맣고 억센 풀들이 보일 뿐이었다.

그런 풍경이야 티베트 어디서나 볼 수 있는 것들이었고, 5000m 고개라 할지라도 비슷했다. 하지만 내리기로 약속한 첫 번째 고개 정상에서 내리지 않고 그냥 가는 것이었다. 불만 비슷하게 표현했지만 그냥 가자고 눈치주었다.

너무나 황량한 그곳에 혼자 내리기는 무서워 못이기는 척 그들을 따랐다. 결국엔 마지막 고개까지 넘고 국경마을 전 마을인 ‘니얄람’까지 또한번의 히치를 거쳐 도착했다. 자전거를 탔다면 못해도 3일정도는 걸렸을 길을 단 하루에, 그것도 몇시간만에 가니 어안이 벙벙했다.

그러자고 자전거 여행을 택한 것은 아니었지만, 어쨌든 덜컹거리는 트럭에 올라타서 높은 곳에서 내려다 보는 풍경도 나름 재미있는 경험이었다.

<달려라 자전거>는 2006년 6월부터 2007년 9월까지 432일동안 유라시아를 여행한 이야기입니다. 지금 올리는 글은 그 때 당시에 쓴 글을 거의 그대로 옮긴 것으로 지금의 저와는 조금 다를 수 있습니다.